特定行為研修SPECIFIC CONDUCT TRAINING

研修記録

2025年度

2026年1月

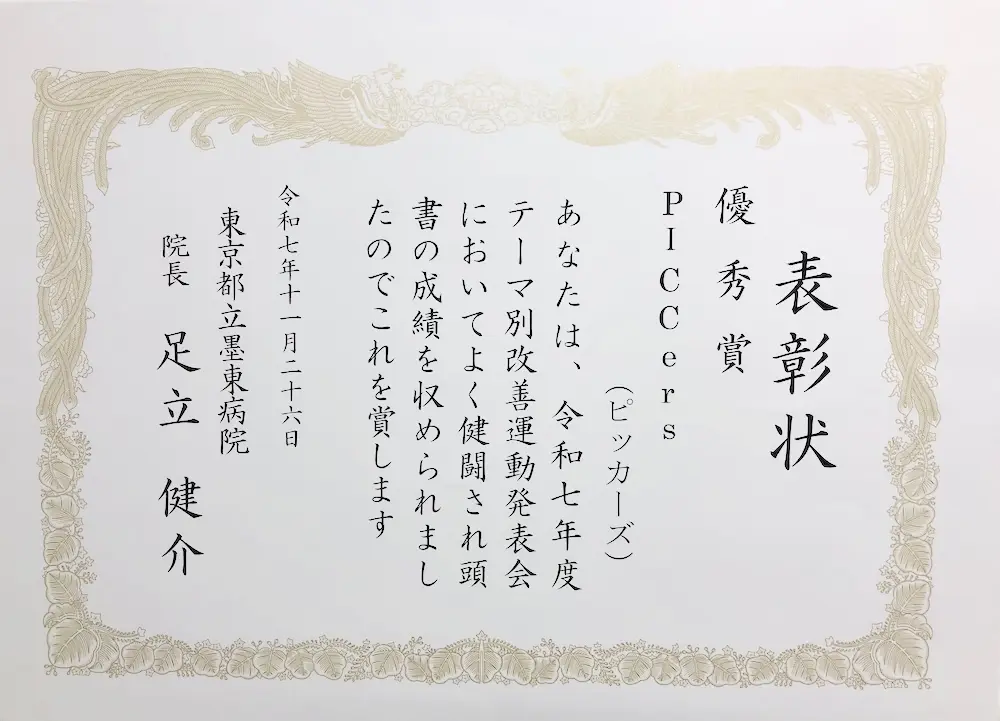

特定看護師チームで取り組んだQC活動 ― みんなで積み重ねた取り組みが院内で評価されました ―

当院では、特定行為研修を修了した看護師(特定看護師)を中心に、PICC(末梢挿入型中心静脈カテーテル)の管理をよりよくすることを目的としてPICCチームを立ち上げ、QC活動に取り組みました。

本活動は、特定看護師が主体となって関わった初めてのQC活動であり、日々の現場で積み重ねてきた取り組みが、院内発表の場でチームの成果として評価される機会となりました。

PICCは、長期間の点滴治療や栄養管理に欠かせない医療処置ですが、挿入までの調整に時間がかかることや、管理の考え方が統一されていないといった課題がありました。

そこで、「患者さんにとって、より安全でスムーズな医療につなげたい」という思いを共有し、特定看護師を中心にチームとしての活動をスタートしました。

PICCチームには、特定看護師だけでなく、NP、感染管理や認知症看護認定看護師、医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士など、さまざまな職種のスタッフが関わっています。

挿入手技に限らず、適応の相談や日々のケア、困ったときの相談対応まで、チームで考え、支え合うことを大切にしてきました。QC活動では、PICCの件数や管理状況を振り返りながら意見を出し合い、改善点を共有してきました。現場の声を持ち寄ることで考え方が整理され、チームとして同じ方向を向いて取り組めるようになったと感じています。

その結果、PICC挿入までの調整がスムーズになり、病棟からの相談も増えるなど、現場での変化を実感しています。また、特定看護師が手技を行うだけでなく、相談しやすく現場をつなぐ存在としてチーム医療に関わるようになったことも、大きな成果でした。

今回のQC活動を通して、特定看護師はタスクシフトの担い手にとどまらず、患者さんにとってよりよい医療を一緒に考え、形にしていける存在であることをチーム全体で実感することができました。

当院では、特定行為研修の実施をはじめ、資格取得後もその力を現場で活かし、継続的に成長できるよう、組織として支援体制の整備に取り組んでいます。今回の取り組みのように、特定看護師が専門性を発揮し、多職種と協働しながら医療の質向上に関われる場を、今後も広げていきたいと考えています。

特定行為に関心のある方、資格を活かしてチーム医療に携わりたい方とともに、よりよい医療を提供していけることを願っています。墨東病院での取り組みに興味をお持ちの方と、今後一緒に働けることを楽しみにしています。見学なども随時受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

2025年12月

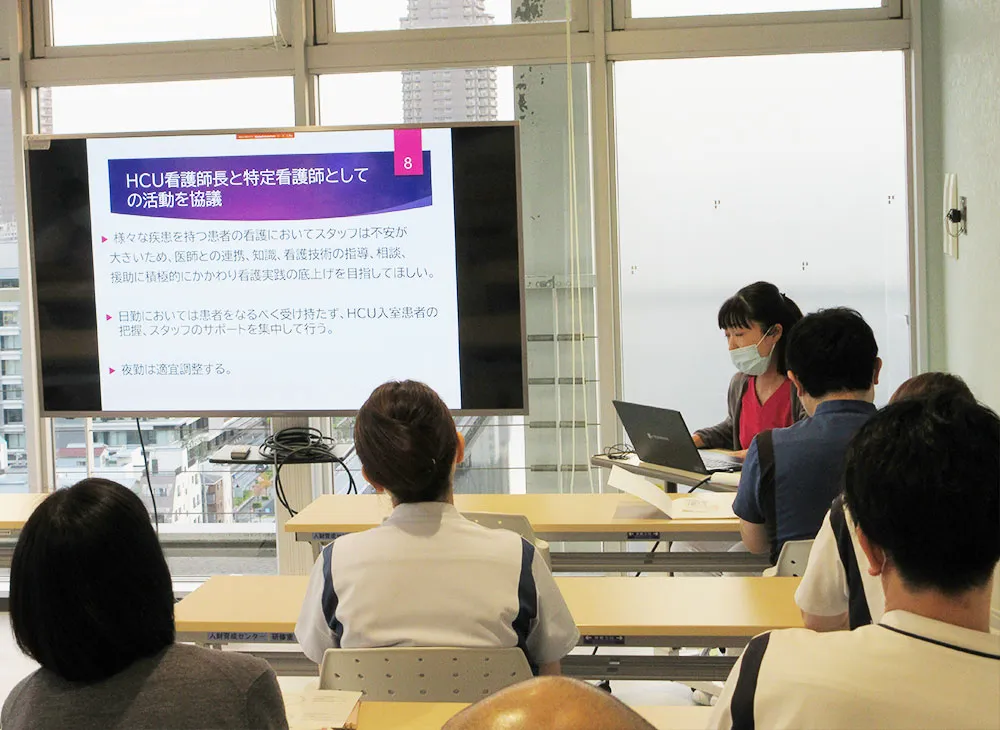

HCUで広がる特定看護師の挑戦 ― 未来を切り拓くクリティカルケア

自施設での特定行為研修では、医師・看護師・コメディカルと患者治療について対話を重ね、各職種がどのようなアセスメントを基に専門性を発揮しているのかを学びました。その経験を通じて、特定看護師として担うべき役割や、タスクシフト・タスクシェアの必要性を具体的にイメージすることができました。

研修修了後は、所属するHCU看護師長と活動ビジョンを協議しました。

当院のHCUは、緊急入院、術後、ICU・救命センターからの中重症患者など、周産期以外の幅広い診療科の患者を受け入れています。

看護師長からは以下の要望がありました。

-

クリティカルケア経験の少ない若手看護師が多いため、多職種と連携し知識・技術・相談に積極的に応じ、看護実践能力の底上げを図ること

-

医師が常駐しない特殊な病棟であるため、全患者の病態を把握し、医師不在時には急変前の早期介入を行い予期せぬ急変を防ぐこと

- 特定行為であるSAT・SBTを主治医と協力して実施し、人工呼吸器の早期離脱に尽力すること

これらの要望は、私自身が描いていた活動ビジョンと一致しており、現在は日勤時に受け持ち患者を持たず、医師・コメディカル・担当看護師と協働しながら看護実践の支援を行っています。

さらに今年度からは、PICCチームの一員として全患者を対象に医師依頼のもとPICC挿入を担当しています。

また、RRT(院内迅速対応チーム)では急変時に医師と協議し、必要に応じて特定行為を迅速に実践することで重症化を回避しています。

HCUでは、スタッフに対して患者の病態変化のアセスメントを思考発話で共有し、回復につながるケアについて対話を重ねています。急変時には担当看護師をサポートし、タイムリーなリフレクションを行うことで実践能力の向上につなげています。

こうした活動を積み重ねる中で、多職種間のコミュニケーション が活性化し、特定行為を通じたタスクシフト・タスクシェアが進み、患者の早期回復に向けたケアが充実してきていることを実感しています。

今後も特定看護師としてリーダーシップを発揮し、関係性をさらに発展させながら、自身も成長していきたいと考えています。

今回の記事を担当したのはT・Mさん

2015年に集中ケア認定看護師を取得、2023年に墨東病院で特定行為研修を修了後、

2024年にクリティカルケア認定看護師となった。現在、HCUで認定特定看護師として活躍中。

2025年10月

特定看護師、救命の現場で奮闘中!

救命センターには、院内でも最多となる7名の特定行為研修修了者(以下、特定看護師)が在籍しています。

突然の事故や急病、心停止など、緊急性・重症度の高い患者さんが多く搬送されるこの病棟では、迅速な判断と的確な処置が求められます。そんな中、特定看護師が実施する特定行為は、患者さんの状態悪化を防ぎ、回復への大きな支えとなっています。

今回は、救命センターで実際に行われている特定行為の一部をご紹介します。

1.人工呼吸器の設定調整・離脱支援

人工呼吸器を使用している患者さんが多い当病棟では、呼吸器との同調がうまくいかない場面や、状態変化に応じた設定変更、離脱に向けた調整など、特定看護師が医師の指示や指示書に基づいて対応しています。

呼吸状態は刻々と変化するため、特定看護師がその変化を見逃さず、適切なタイミングで介入することが重要です。

研修で得た知識と経験を活かし、スタッフからの相談にも応じながら、患者さんにとって最適な呼吸管理を支えています。

2.橈骨動脈ラインの抜去

橈骨動脈ラインは手首に挿入されることが多く、患者さんが体を動かす際に違和感を訴えることもあります。

不要となったラインを医師の指示のもとで特定看護師が抜去することで、手首の不快感が軽減され、離床もしやすくなるなど、患者さんにとって大きなメリットがあります。

患者さんの快適性を高めるだけでなく、早期の活動促進にもつながる重要なケアのひとつです。

3.特定看護師へのサポート体制

特定行為研修修了後は「特定看護師活動計画書」を作成し、独り立ちに向けたステップを踏みながら活動を開始します。

必要に応じて人財育成センターからの個別フォローアップを受けられるほか、救命センターに在籍している実務経験豊富な特定看護師へも相談しやすい環境が整っています。

さらに、各特定看護師には担当医師が1名つき、実践前の相談や実践後のフィードバックを受けられる体制があるため、安心して役割を果たすことができます。こうしたサポートのもと、特定看護師は自信を持って現場に立ち、患者さんにとって最適なケアを提供しています。

これからも、特定看護師一同が専門性を活かし、チームの一員として連携を深めながら、患者さんにとってより良いケアを提供できるよう努めていきます。

2025年9月

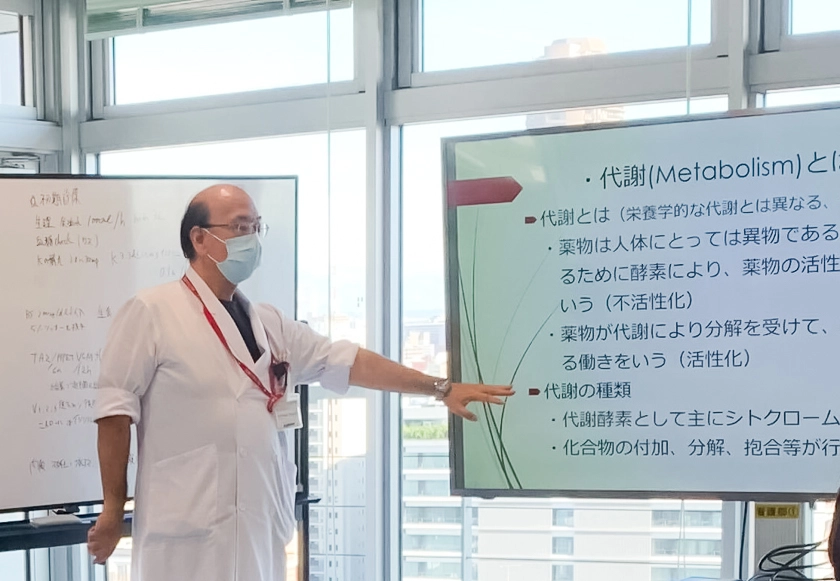

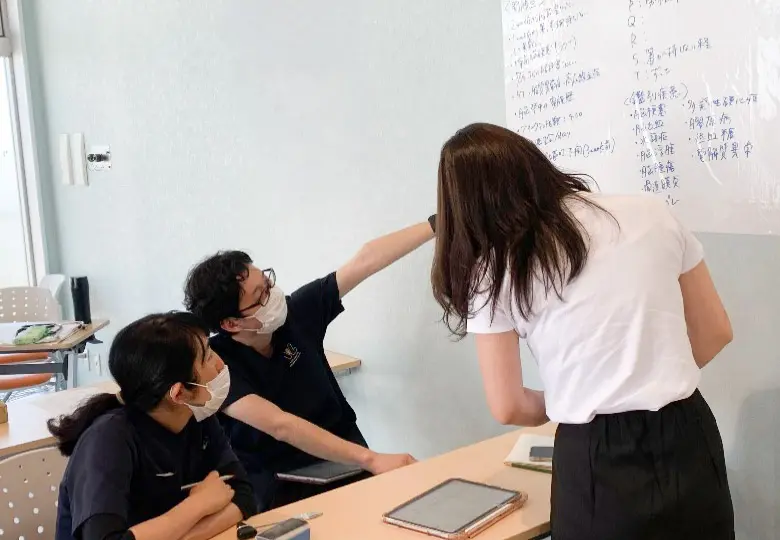

学びの現場から:特定行為研修レポート

墨東病院では、看護師の専門性をさらに高めることができる「特定行為研修」を行っています。

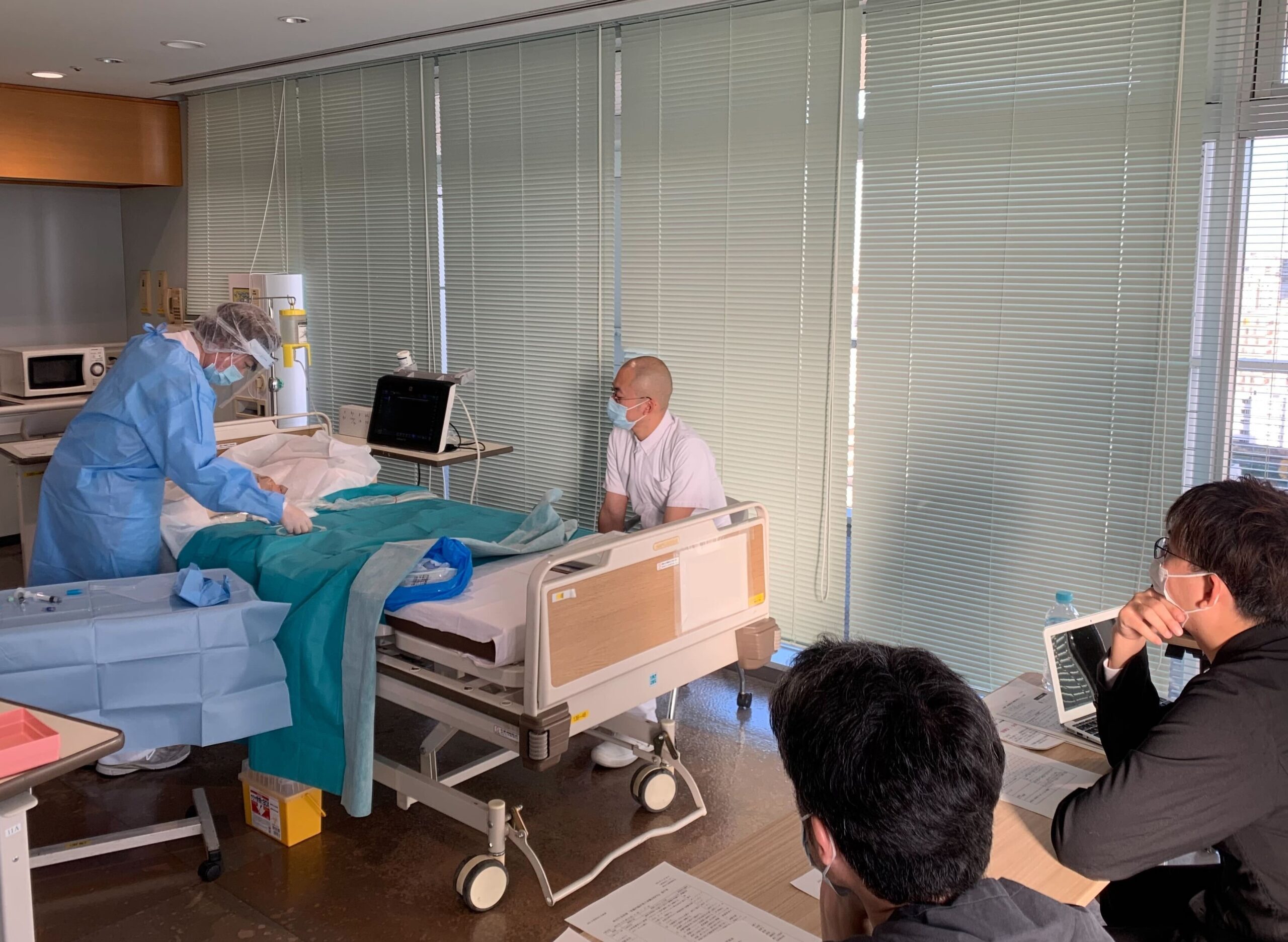

実際の医療現場に近い環境で、実践力を磨くことができるのが特徴です。今回は、研修の一部をご紹介します。

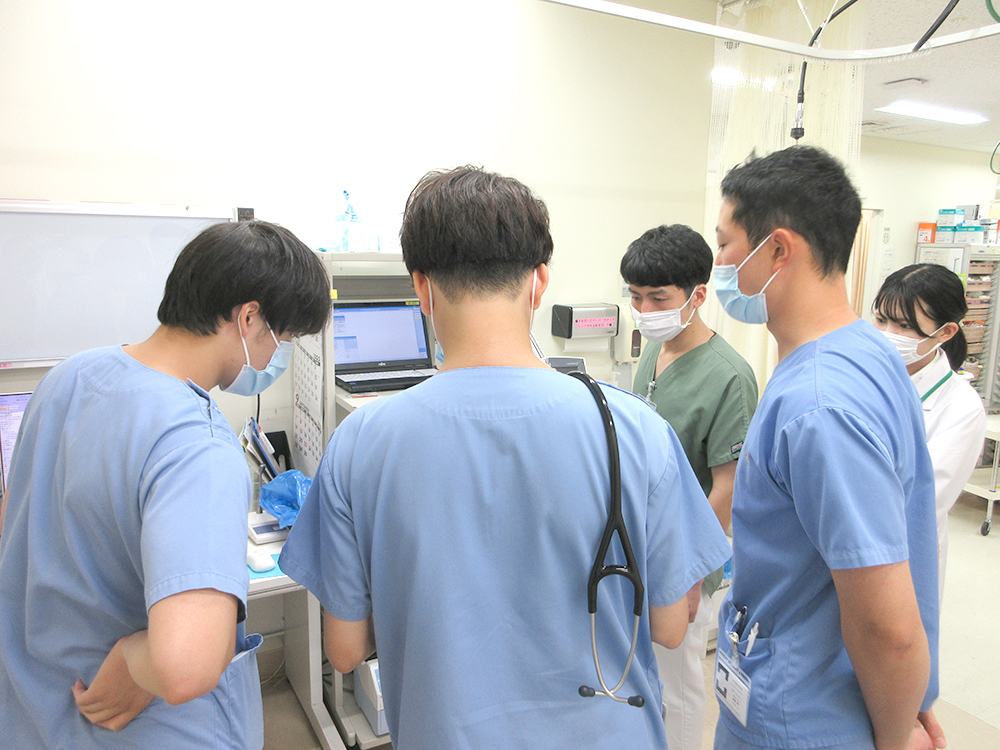

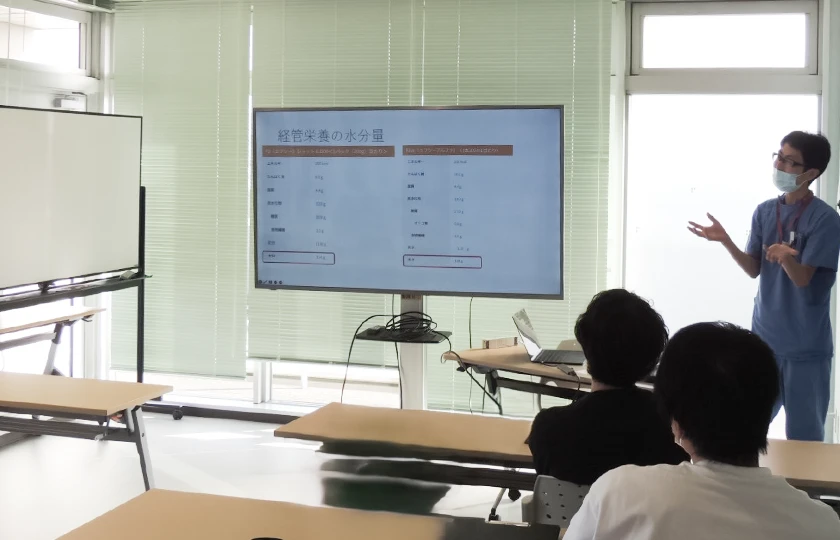

【ERでの共通科目実習】

共通科目の実習は、救急外来(ER)で行われます。

患者さんの診察に立ち会いながら、医師と一緒に臨床推論を進めていくのがこの実習の大きなポイントです。

救急外来では、患者さんの症状が多様で、迅速な対応が求められるため、問診・診察・検査の選択からアセスメントまで、瞬時の判断力が鍛えられます。

普段は看護師としての視点で患者さんに向き合うことが多いですが、この実習では「医師の視点」にも触れることができ、より広い視野で臨床を捉える力が身につきます。慣れない環境の中でも、研修生同士が声を掛け合い、真剣に取り組む姿が印象的です。

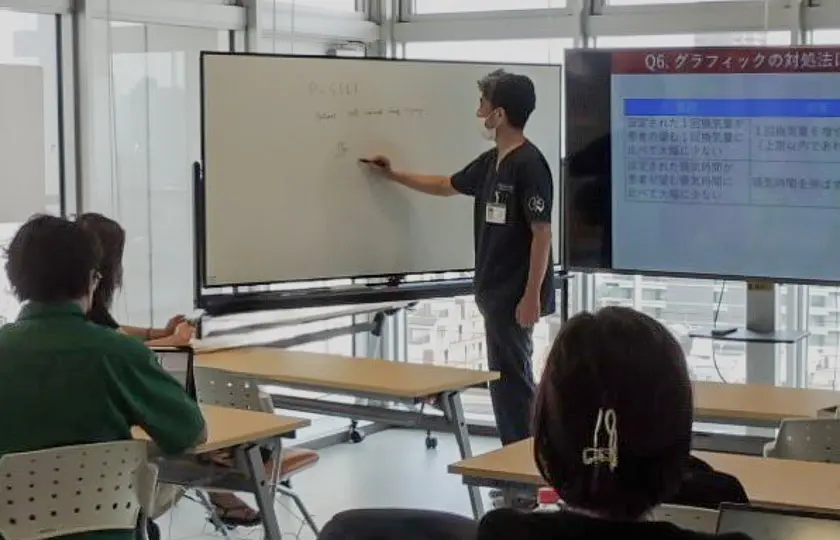

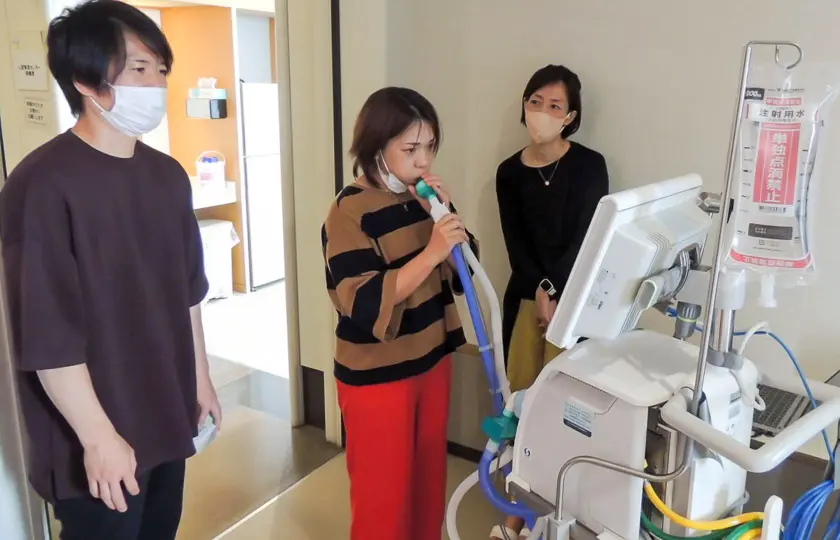

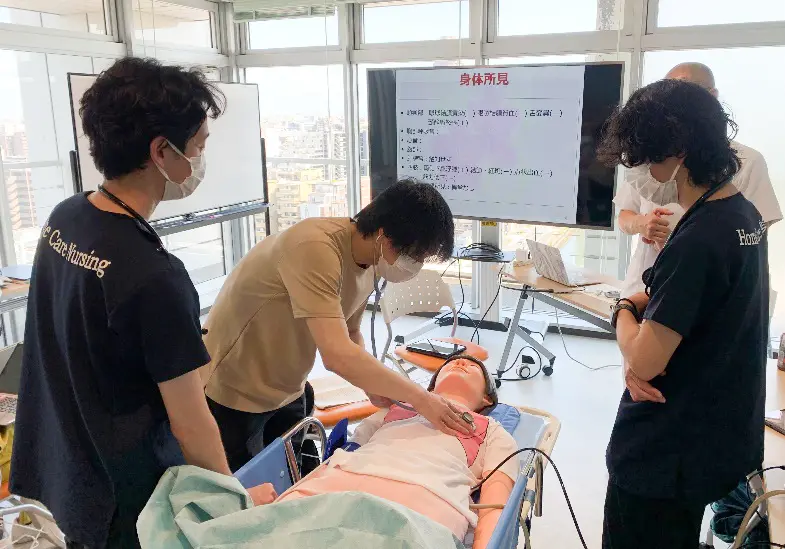

【人工呼吸器の演習】

区分別科目のひとつである「人工呼吸器」では、講義で基礎知識を学んだ後、実際の機器に触れて装着の体験を行います。設定の違いによってグラフィックがどう変化するかを確認したり、疑問点をその場で質問したりしながら、理解を深めていきます。

人工呼吸器の操作は高度な知識と技術が求められる分野ですが、機械の動きや反応を実感できるため、現場での対応に自信を持つきっかけにもなります。研修生からは「実際に触れることで理解が進んだ」といった声も聞かれました。

今回紹介した内容以外にも、心臓や血管をエコーで観察する技術、シミュレーターを使ったカテーテル挿入の演習など、多岐にわたるプログラムが用意されています。いずれも「現場で活かせる実践力」を重視した内容で、研修生が安心して学び、楽しみながらスキルを伸ばせるよう環境づくりにも力を入れています。

研修生が主体的に学びながら、一人ひとりが自信を持って力を伸ばしていけるよう、講師陣やスタッフが全力でサポートしています。知識や技術の習得だけでなく、チームで協力しながら学ぶ姿勢も大切にしており、研修を通じて人としての成長も支えています。

2025年8月

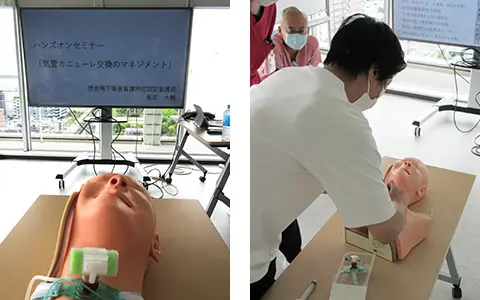

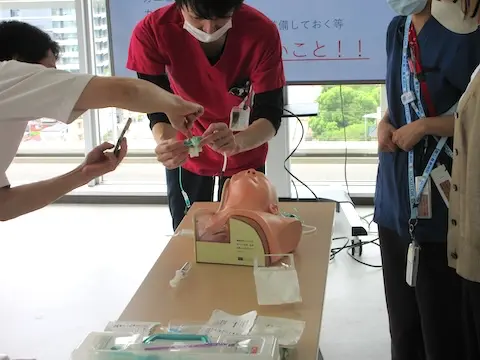

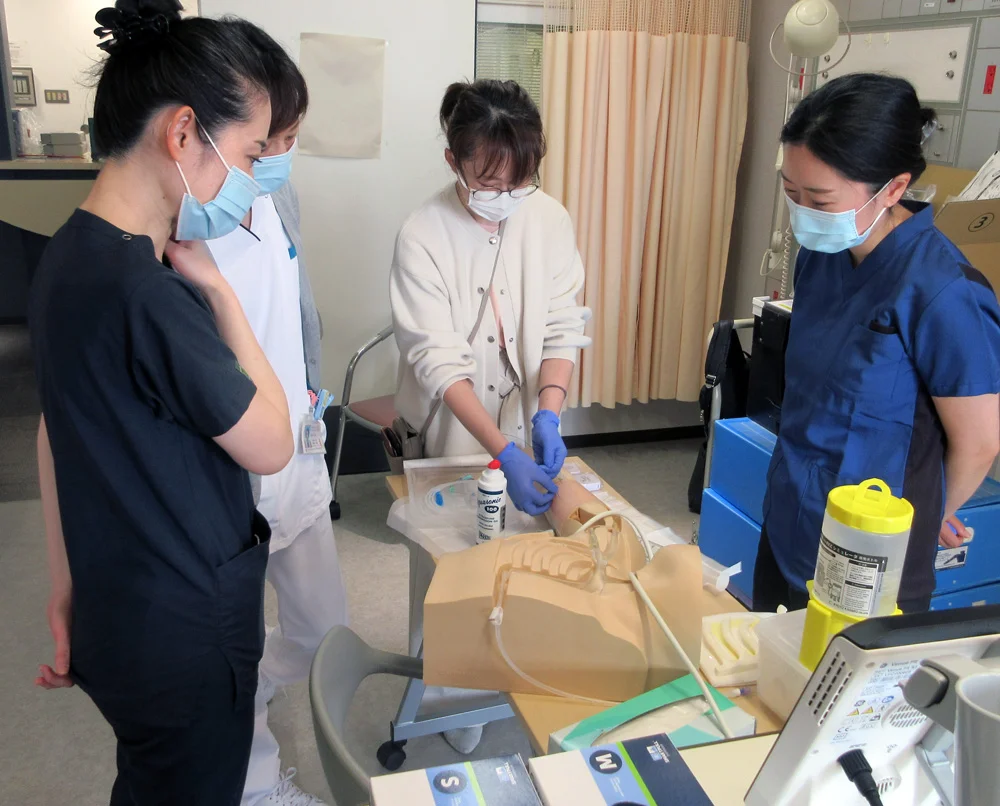

特定看護師フォローアップ研修 ハンズオンセミナー「気管カニューレ交換のマネジメント」開催レポート

特定看護師を対象としたハンズオンセミナー「気管カニューレ交換のマネジメント」を開催しました。

今回は、気管カニューレ交換に関する基本手技の確認から、実際の臨床で起こりうる困難症例への対応まで、実践的な内容を盛り込んだ研修となりました。

呼吸困難や痰の排出が困難な患者さんには、気管切開を行い、気管カニューレを挿入する処置が必要になります。しかし、このカニューレは痰や分泌物で閉塞するリスクがあるため、定期的な交換が不可欠です。これまでは医師が交換を担当していましたが、急患対応や外来、手術などで時間調整が難しく、患者さんをお待たせしてしまうケースも少なくありませんでした。

そこで、当院では「特定看護師による気管カニューレサポートチーム」を立ち上げ、迅速かつ安全な交換体制を整えています。

病棟看護師が特定看護師へ直接依頼できる体制により、リハビリや検査など、患者さんのスケジュールを考慮したタイミングで交換が可能になりました。

さらに、単に交換を行うだけでなく、

- 皮膚トラブルの有無の確認

- 気切孔周囲の肉芽への対応

- カニューレの種類変更の提案

- ポジショニングの助言

など、看護の視点からのきめ細やかなサポートも行っています。

これは、特定看護師ならではの強みです。

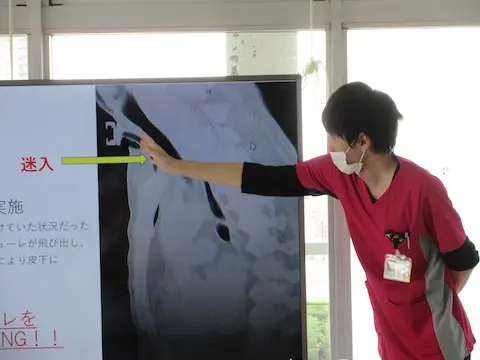

今回の研修では、シミュレーターを用いて基本手技の振り返りを行ったほか、抜去困難症例や皮下迷入症例など、実際に起こりうる困難症例を取り上げ、「自分ならどう対応するか?」をテーマにディスカッションを行いました。

気管カニューレの交換は、再挿入困難、出血、皮下迷入など、患者さんの生命に直結するリスクを伴う手技です。だからこそ、私たちは日々の研鑽を重ね、どんな状況でも冷静に対応できる力を養っています。

患者さんの安全を第一に考え、医師と連携しながら、特定行為を実践していくことが私たちの使命です。今回の研修を通じて、特定看護師としての責任と可能性を改めて実感しました。今後も、現場に即した実践的な研修を通じて、看護の力をさらに高めていきたいと思います。

2025年7月

フォローアップ研修で事例発表を行いました

墨東病院の特定行為研修第1期生として活動を開始し、早くも1年が経過しました。

集中治療科の医師をはじめ、多くのスタッフの皆様の支えの中で、貴重な経験を積むことができました。

現在もなお、所属部署や診療科の医師の期待に十分応えられる実力には至っておらず、日々、学び・実践・振り返りを重ね、技術と知識の向上に努めています。先日、院内で開催された「特定行為研修生による症例検討会」にて、以下のテーマで事例発表を担当しました。

「急性膵炎患者における特定行為の実践」

今回の症例では、以下の3つの特定行為について検討を行いました。

- 気管内チューブの位置調整

- 鎮静薬の投与量の調整

- 人工呼吸器の設定変更

- 特定看護師として、多職種連携の中心となり、医師との橋渡し役を担うこと

- 患者さんにとって最大の利益となるよう、専門的な知識を活かすこと

- ジェネラリストに対して幅広い支援ができるよう、今後も学び続けること

- 意識状態の変化

- バイタルサインの変化

- 呼吸状態の変化(SpO2、呼吸回数の変化など)

- 分泌物量・出血量の変化

- 皮下気腫の有無

- (人工呼吸器装着の場合)1回換気量、分時換気量の変化

- カニューレ挿入周囲の肉芽の有無

- 説明と同意

- 安全な体制の調整

- 適切な前処置

- 適切な手技前の麻酔や鎮静

- 適切な処置

- 無菌処置

- 適切な時に援助を求められる

- 処置後のマネジメント

- コミュニケーション

- プロフェッショナリズム

- 主観が入らず客観的に褥瘡の重症化を評価できる

- 褥瘡の治癒課程を数量化することで、定量的に比較評価できる

- 各項目を点数化して評価する

- 重症度の低い項目を小文字で、重症度の高い項目を大文字で表す

- 評価の合計点数が高いほど褥瘡の重症度が高い

- 正常な解剖生理学を学ぶ事は基本であり、異常の早期発見にもつながると思います

- リアルな画像で、実践を想定したイメージがわいてきました

- 呼吸器のグラフィックモニターを、詳しく知ることができて勉強になりました。

- 呼吸器の設定を行う時に、グラフィックモニターの波形を見ながら設定すると調節がしやすかったです。

- 身長と体重から一回換気量を計算した時に、意外と量が少ないことに驚きました。

これらは、重症系ユニットで勤務する医療スタッフにとって不可欠なスキルであり、私自身もICU配属以降、継続して学習を続けています。

急性膵炎という複雑な病態を背景とした症例であったため、理解や判断に苦慮する場面も多く、発表資料の作成にも大変苦労しました。

発表後には、聴講された医師・看護師の皆様から貴重なご意見やアドバイスをいただき、自身の課題と真摯に向き合う良い機会となりました。

2024年4月より開始された医師の働き方改革を背景に、タスクシフト・タスクシェアの推進が本格化しています。 患者さんに最も近い立場である看護師が、タイムリーに処置を行うことにより、苦痛の軽減や早期回復につながる可能性が広がっています。 2015年10月に始まった看護師による特定行為は、いまだ発展途上にあります。だからこそ、今このタイミングで関わることに深い意味を感じています。 第1期生として、これから研修を受ける方々や、新たに特定看護師として活躍される皆さんと共に、学び合い、支え合う環境づくりにも力を注いでいきたいと考えています。

2025年6月

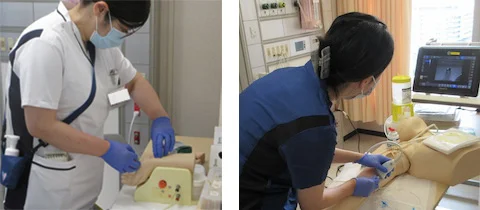

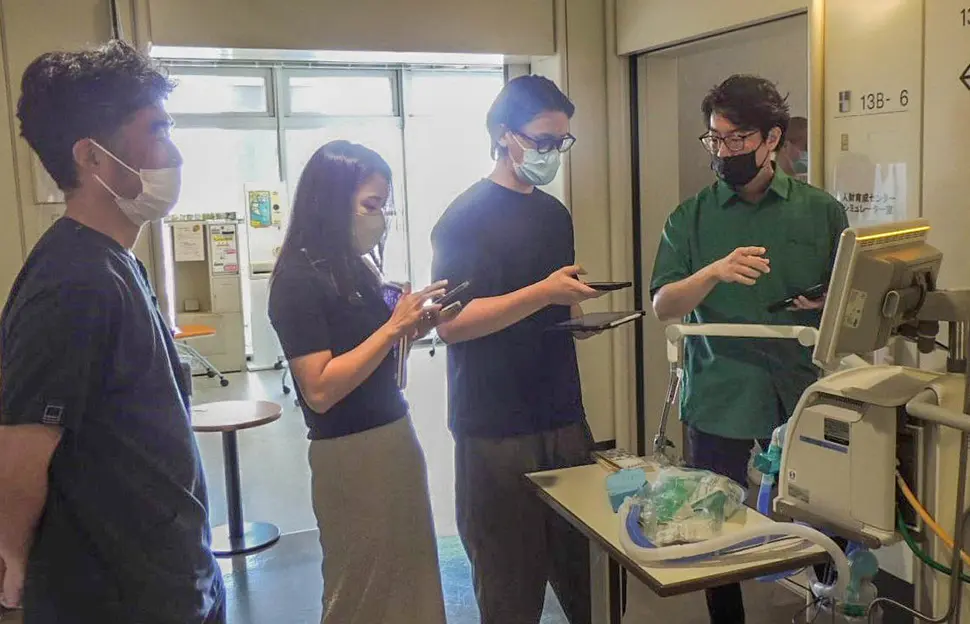

現場で活かす!PICC・Aラインーハンズオン研修を終えて

第2期墨東特定行為研修終了後、初めてのフォローアップ研修として「PICCおよびAラインに関するハンズオンセミナー」に参加しました。

今回の研修では、これまで学んだ知識の再確認だけでなく、臨床現場で特定行為を実践する際に直面する課題について深く考える機会となりました。

物品の配置や人員の確保、実施のタイミング、記録方法といった実務的な 側面を含め、具体的なトラブルシューティングの事例について、意見交換しながら確認できたことは、今後の実践に直結する貴重な学びとなりました。

今回の研修では、PICCやAラインの挿入において、精度を求められる場 面が多く、手技の難しさを実感しました。

例えば、エコーを用いて血管を描出する際、画像の鮮明さに影響を与える 要素が多く、プローブの角度や圧のかけ方がわずかに違うだけで、血管が不明瞭になることがありました。

また、針先の位置を正確に把握することの重要性を改めて認識し、目視と エコーによる確認を組み合わせながら、慎重なアプローチを心掛ける必要があると感じました。

この難しさを克服するために、診療看護師の指導を受けながら、エコープローブの持ち方や圧のかけ方を細かく調整し、最適な画像を得るためのコツを掴むことができました。

また、針の進め方についても、対象となる血管の特性に応じたアプローチを学び、力の入れ方や微調整の仕方について具体的なアドバイスを受けることができました。

こうした指導を通じて、技術的な精度を向上させることができたと感じています。

特に印象的だったのは、他の特定看護師の「看護師としての視点を忘れないこと」という言葉です。

技術的な向上だけでなく、特定行為を実施する際の「看護師としての視点」の重要性を改めて認識しました。

単に手技を行うのではなく、患者の状態を総合的に判断し、最も適切な選択をすることが看護師の役割であることを強く意識するようになりました。他施設の特定看護師との情報交換を通じ、それぞれの施設での課題や工夫を知ることで、自施設での実践に活かせるアイデアが広がったことは大きな収穫でした。

また、院内での特定行為の認知度向上や適切な体制構築についても議論を交わしました。

特定行為研修修了者がまだ少ない現状を踏まえ、チーム内での役割分担や情報共有の重要性を再認識しました。

単に技術を習得するだけでなく、組織全体で円滑に運用できる体制を整えることが、今後の臨床実践において重要であると実感しました。

今回の研修で得た知識や技術、そして新たな視点を今後の臨床に活かし、より質の高い看護の実践に努めていきます。

2025年5月

第3期特定行為研修、始動

5月8日、爽やかな新緑に包まれた晴天のもと、第3期特定行為研修の開講式を開催しました。

今年度は、近隣施設や東京都立病院機構内の病院から13名の受講生が参加し、新たなスタートを切ることとなりました。

特定行為研修が広く認知されつつあることを嬉しく感じています。

開講式では、牧野淳人財育成センター長・集中治療科部長と上野真弓副院長・看護部長が登壇し、受講生へ励ましの言葉を贈りました。看護師の特定行為は、医師のタスクシフト・シェアという役割にとどまらず、多職種連携の「扇の要」として活躍する重要な使命を担っています。

この研修を通じて、さまざまな場面で貢献できるよう成長してほしいとの熱い想いが語られました。

また、1年間での修了を目指す中で、多くの努力が求められることに触れ、それを乗り越えるために研修担当スタッフが全面的に支えることを

強調しました。

受講生には安心して研修に取り組み、自らの成長を実感してほしいというメッセージが込められました。

開講式当初、受講生の表情には緊張が見られましたが、ガイダンスが始まると徐々に打ち解け、互いに笑顔で言葉を交わす姿も見られました。

不安を抱えながらも、特定行為の習得に向けた強い意欲を持つ皆さんの姿勢が印象的でした。

本年度は、受講生を支えるスタッフの人数も増え、より充実したサポート体制が整いました。受講生が安心して研修に臨めるよう、引き続き支援を続けていきます。

一緒に頑張っていきましょう!

私自身、数年前に受講生としてこの研修に参加しました。共に学ぶ仲間の存在に心強さを感じながらも不安を抱えていたことを思い出します。

その後、e-ラーニングや試験など次々と試練が訪れましたが、研修担当者の手厚いサポートのおかげで無事に修了することができました。

今度は私が受講生を支える立場として、皆さんの成長を全力でサポートしていきます。

2025年4月

令和6年度 看護師特定行為研修修了式の実施

4月28日、当院にて看護師特定行為研修 第2期生の修了式が執り行われ、10名の特定看護師が誕生しました。

看護師特定行為研修は、看護師が手順書に基づいて特定行為を実施する際に求められる高度な理解力・判断力・技術を習得することを目的とした研修です。

eラーニング・演習・試験・実習を通じて、実践的なスキルを磨きながら、医療現場での的確な判断力と柔軟な対応力を身につけることができます。

修了生の皆さんは、自己の課題に真摯に向き合いながら学び続け、仲間と支え合いながら研修を修了しました。

知識を深めるだけでなく、特定看護師としての役割を理解し、より質の高い医療を提供するための土台を築く期間でもありました。

修了証書の授与に続いて、牧野人財育成センター長、上野副院長より修了生に向けた温かいメッセージが贈られました。

これらの言葉は、修了生にとって大きな励みとなり、今後の医療現場での活躍に向けた決意を新たにする貴重なひとときとなりました。

また、修了生からは、研修を支えてくださった所属看護師長やスタッフ、指導医の先生方への感謝が述べられました。

そして、研修を共に乗り越えた仲間たちとの絆を感じながら、今後の活動に向けた力強い抱負が語られました。

当院では、研修修了者が現場で十分に活躍できるよう、修了後のフォローアップ体制も充実させています。特定行為を実践する環境の整備、

定期的なフィードバックの機会の提供、さらなるスキルアップの支援など、研修修了者が自信をもって特定行為を実施できるよう取り組んで

います。

また、院内だけでなく地域医療の発展にも貢献できる特定看護師の育成を目指し、今後も研修・教育体制を強化していきます。

患者さんにとってより良い医療を提供するため、特定看護師が果たす役割はますます重要になっていきます。 修了生の皆さんの今後の活躍を心より楽しみにしています。

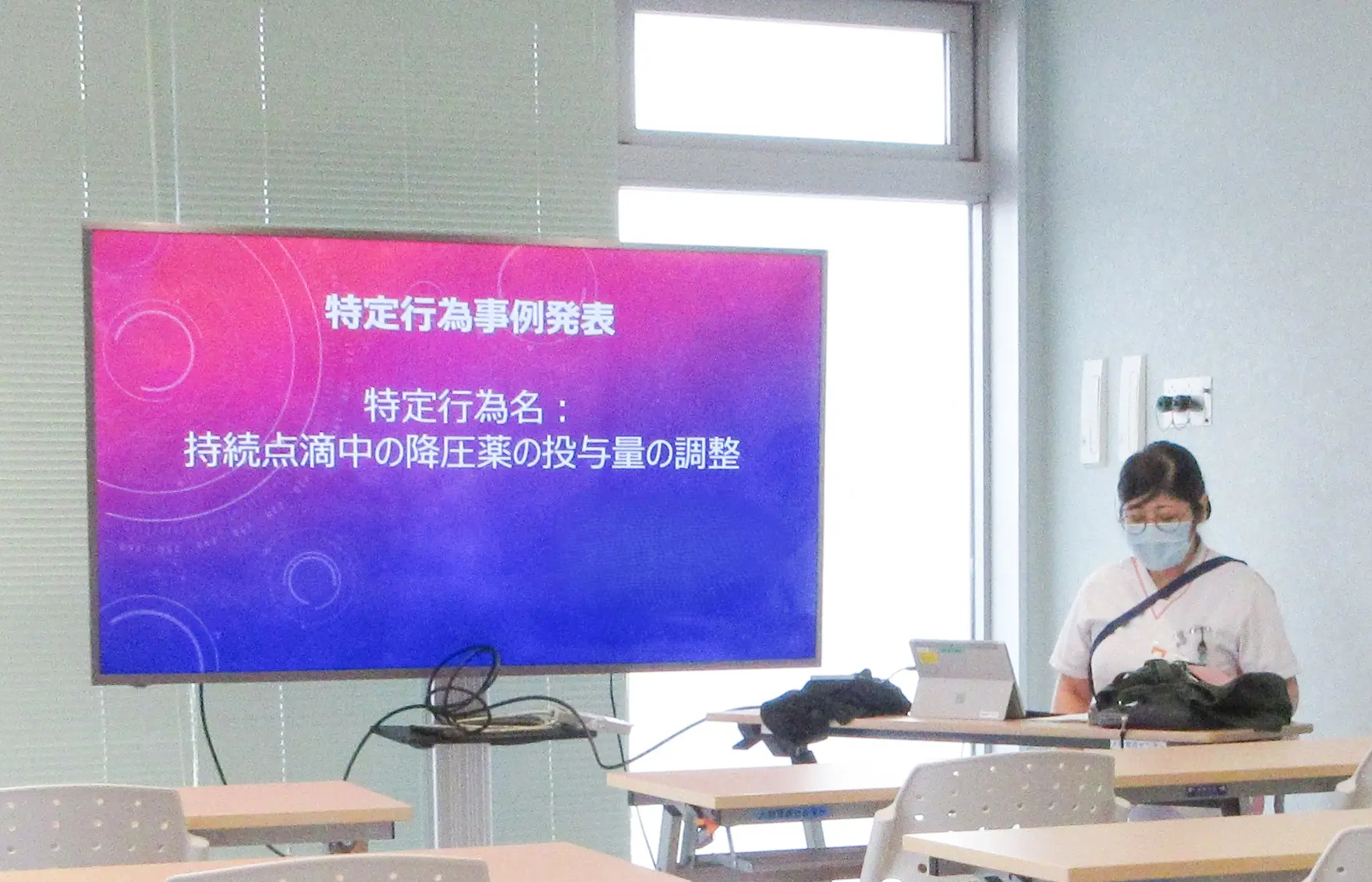

フォローアップ研修で活動報告を行いました

墨東病院では、特定行為研修修了者を対象に「フォローアップ研修」が毎月開催され、事例検討会も行われています。実践した特定行為を研修修了者で共有できる貴重な会です。

私は、特定行為研修修了後SCU病棟を中心に、脳神経外科、脳神経内科の先生方の指導のもと特定行為を実践しています。今回の研修では、「特定行為:持続点滴中の降圧剤の投与量の調整」に関連し、病棟からの静脈炎の指摘をきっかけに、特定行為実践と同時に降圧薬投与による静脈炎予防ケアへの取り組みについて発表しました。

研修で学んだ降圧薬の特性や文献からの静脈炎の予防方法について、資料にまとめてスタッフに情報提供を行ったり、降圧薬の調整とともにクーリングなどの予防ケアを積極的に進めました。また、指導医に相談しながら、多職種で検討することを意識し、実践を行いました。

今回の事例検討会では、指導医であるT医師が医師の視点から特定行為の推進について発表し、日頃の活動をたくさんの方に聞いていただける機会となり、とても感謝しています。

事例検討会は、他の特定看護師がどのように実践しているのかがわかり、自分の実践に役立つことが多くとても勉強になります。今回の発表についても、特定行為は、実践するだけでなくそれに関連して病棟全体のケアの質の向上についても考えていけることがわかりました。研修生以外も参加できる日もありますので、機会がありましたら是非ご参加ください。

特定行為研修を修了して1年が経過します。

私は、気管カニューレサポートチームにも所属して、特定行為を実践しています。

経験を積めば積むほど、知識も技術も不足していることに気づくことが多いです。

そして、「安全第一」であることの重要性を改めて感じており、少しでも心配な時は同じチームスタッフや指導医の協力を得て実践しています。

独り立ちしている項目はまだ少ないですが、医師の指導のもと、安全にケアが提供できるよう今後も研鑽を積んでいきたいと思います。

2024年度

2025年2月

臨地実習がスタートしました

特定行為研修2期生の本格的な実習が、各施設、部署で始まりました。

特定行為「気管カニューレの交換」では、以下を確認しながら行います。

【特定行為を行うときに確認すべき事項】

カニューレ交換前に、呼吸音を聴取し、呼吸状態の変化がないか確認します。また、交換直後は気道分泌物が増加するため、こまめな吸引が必要です。痰が残っていると、気管カニューレ交換時に噴き出すことがあるので注意が必要です。

気管カニューレ再挿入のリスクとして、気道壁を損傷することによって気道の内腔が狭窄し、再挿入が困難になることや気道前部の、軟部組織内への誤挿入による気道確保困難、出血などあります。交換時には必ず2人で実施します。

終了後は、指導者と一緒に処置後の振り返りを行いました。

注意が必要な点、工夫した方がよい点など、適切なアドバイスをいただきました。

次回、自信をもって実践するために、何度も技術の確認を行いました。

臨地実習では学習してきた知識と技術を基に実践していきました。

予測できない状況や環境の中、確実に実践で磨いた技術を習得する機会となりました。

研修では各分野の専門家が全面的にサポートしています。

院内には、特定行為に関して多くの症例があり積極的に活躍してほしいと期待しています。

2025年1月

特定行為研修「技術演習を行いました」

当研修センターでは、以下の11行為に対する技術演習を行います。

「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整」

「気管カニューレの交換」

「一時的ペースメーカリードの抜去」

「胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」

「膀胱ろうカテーテルの交換」

「中心静脈カテーテルの抜去」

「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」

「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」

「創傷に対する陰圧閉鎖療法」

「直接動脈穿刺法による採血」

「橈骨動脈ラインの確保」

正確に覚える手順が沢山あり、各自シミュレーターを利用し実践に沿った演習を行いました。本番を意識して演習することが求められます。

以上をポイントに、指導者が良かった点、改善点・次への提案、今後の課題について評価を行い、その結果を研修生にフィードバックし、ディスカッションを深め実りのある実習となりました。専門的知識と高度な技術が、実践力を高める基本となるため、特定看護師としてプロフェッショナルを極める第一歩です。

「胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」

「膀胱ろうカテーテルの交換」

「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」

この3行為は、特定行為研修を修了した認定看護師から一連の手技を教えていただきました。

実際に胃ろう交換を体験することで、実践に沿った演習ができ、在宅医療に必要な高度な実践力、判断力、思考力を学びました。

攝子やはさみの使い方が難しかったですが、持ち方から丁寧に教えてもらいました。

実際の症例から合併症の注意点など、具体的に教えていただき、今後に役立つ内容でした。

「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルとは、腕から挿入する中心静脈カテーテルで、採血が可能であり、差し替えが不要のため長期治療の患者に適しています。

エコーの画像を見ながら穿刺をするため、プローブの使い方が肝になります。また、カテーテル挿入時は、しっかり固定しないと抜けそうになるため、固定方法やカテーテルの取り扱いも重要です。繰り返し練習を行いながら、一連の流れを習得していきました。

特定行為を安全に実践するためには、技術の習得と維持は重要です。

当研修センターでは、研修生が安心して特定行為が実践できるよう、充実した講師陣と細やかな指導体制を整えています。

1月からは、いよいよ実習が始まります。

研修生は、これまで学んだ知識・技術をフル活用し臨地実習に臨みますので、研修担当者も全力でサポートしていきます!

2024年11月

今回は、症例を通して創傷管理に役立つ講義を受けました。

DESING-R®2020について

褥瘡評価としては、日本褥瘡学会が開発した褥瘡の重症度と治癒課程を評価するスケールである、DESING-R®2020を使用します。

DESING-R®2020は、

といった特徴を有し、治癒課程を定量的に比較評価できるスケールです。

臨床現場でも使用しており、褥瘡の評価の基準となっています。

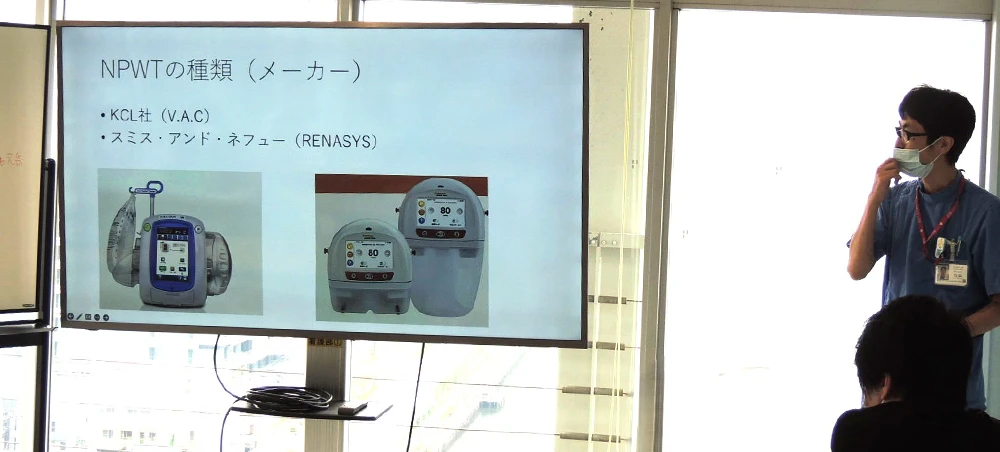

NPWT(局所陰圧閉鎖療法)について

治りにくい創傷部位に対して、専用の保護剤で創部を覆い陰圧にして治癒を早める治療法です。創部にスポンジやフォーム材を当て、フィルムで密封して吸引措置で陰圧をかけるため、正確に密封できないと、リークになり陰圧ができないことを学びました。また、機器の陰圧設定が必要なため、適切な値の設定には専門的知識が必要です。

局所陰圧閉鎖療法が行える期間は、保険適応によって3週間から4週間です。診療報酬の改定により在宅医療での処置も可能になりました。

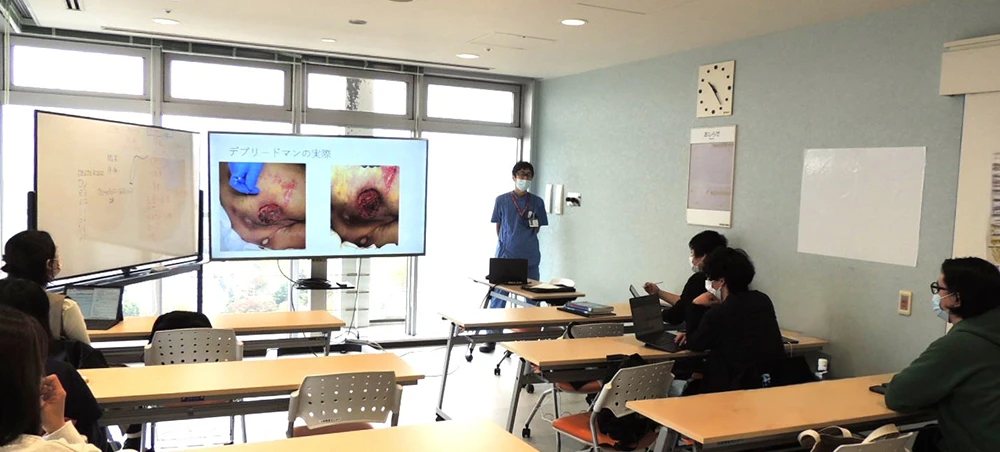

壊死組織の除去(デブリードマン)について

壊死組織の除去(デブリードマン)とは、創部の治癒を早めるために壊死した組織を専用器具で取り除く処置です。一般に閉鎖性ドレッシング(ハイドロコロイド材など)を用いて自己融解作用を利用する方法、機械的方法(wet-to-dryドレッシング法、高圧洗浄、水治療法、超音波洗浄など)、蛋白分解酵素(ブロメライン軟膏など)による方法、外科的方法、生物学的方法があります。

デブリードマンでは、壊死した組織を除去する高度な技術やドレッシング材の選択も重要ですが、病態に応じた適切な創傷ケアを実践することで、早期回復と重症化予防が最優先されます。

創傷管理関連は、より専門的な知識や高い技術が求められる専門的領域のため、研修の中で学んだ臨床推論や病態判断を活用し、これまでよりも実践力の高い創傷ケアを提供できることを目指しています。

2024年10月

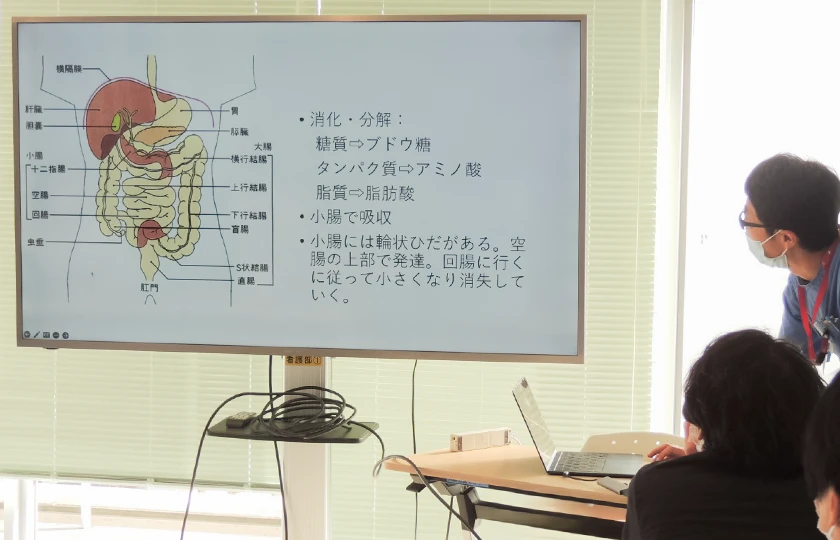

特定行為研修「ろう孔管理関連」を学ぶ

今年度から開講した新しい区分の学習が始まりました。高い知識と技術が必要な、専門的領域です。

解剖学から組織の各器官の働きを学び、食物を吸収してから消化にいたるまでの過程を再確認しました。

研修生の声

ろう孔関連では臨床でもなかなか関りがないため、扱い方や管理方法、清潔保持など奥の深い学習ができて分かりやすかったと好評でした。

研修を通して、実践的な理解力や思考力及び、高度かつ専門的な知識が、技術の向上を図るため、特定行為についての理解も深まりました。

研修生の声

2024年8月

区分別科目が始まりました

いよいよ8月から区分別科目の学習が始まり、より専門的な領域に突入しました。今回は、「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」の演習風景を紹介します。

人工呼吸器は、患者に合わせた細かい設定が必要です。研修生の身長や体重をもとに計算し、呼吸回数や1回換気量を求め設定を行いました。

喘息患者の症例では、人工呼吸器の設定を行い吸ってみましたが、苦しくて呼吸がうまくできませんでした。

体の大きさや病態によって呼吸器の設定が異なるため、より深い知識が求められます。

研修生の声

研修生同士のディスカッションは、学びを深めることはもちろんですが、お互いに励まし合い、楽しく笑いの絶えない有意義な場となっています。経験豊富な医師や診療看護師とともに、臨床で実践に活かせる研修を今後も進めていきます!

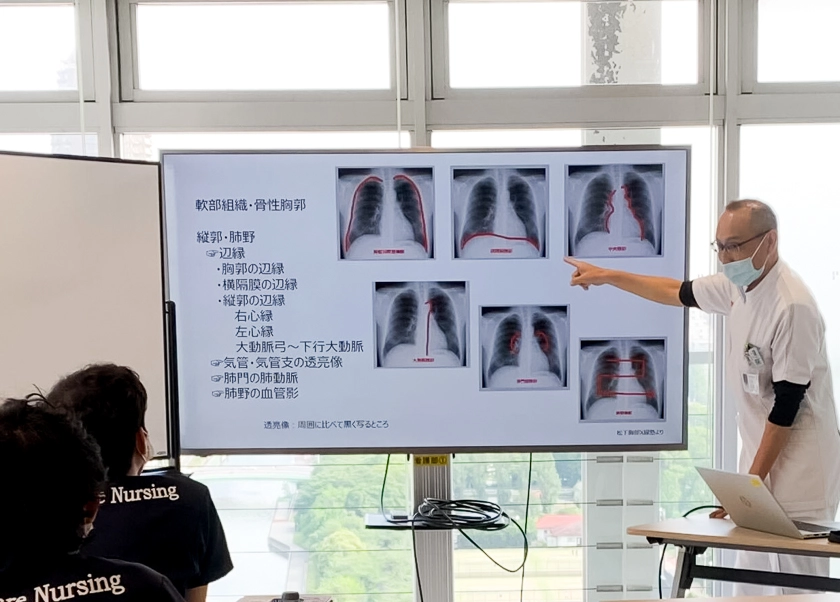

2024年7月

専門知識を学ぶ

5月から始まった共通科目の学習も、残りわずかとなりました。

7月は、当院のコメディカルから、症例を通した臨床推論に役立つ内容の講義を受けました。

【薬剤科】相互作用やピットホールについて

参加者の声

eラーニングでなかなか理解できなかった内容をわかりやすく説明してもらえました

【検査科】検査データの見方について

参加者の声

検体の取り扱い方から看護師がみるべき採血データのポイントまで、日常業務にも役立つ内容でした

【放射線科】各種画像検査の見方やデバイスについて

参加者の声

見たい部分だけを見るのではなく、視野を広くして他に問題がないか注意深く観察をしなければならないことを学びました

専門家からの最新の知識や経験を直接聞く機会がなかったため、研修生からも「勉強になった!」と好評でした。

特定行為を実践するうえで、今回学んだ知識は非常に重要です。

当院の特定行為研修では、各コメディカルからの協力を得て専門的な知識をより深く学ぶことができます。

研修を通して、他職種と良好なコミュニケーションも築くことができ、お互いに特定行為についての理解も深まりました。

2024年6月

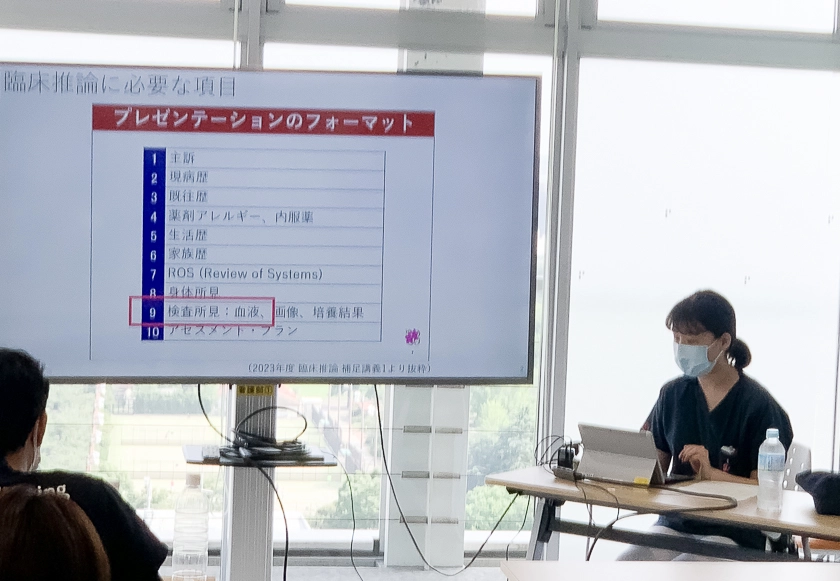

特定行為研修「フィジカルアセスメント」

5月から特定行為研修第2期生の、本格的な学習が始まりました。

6月のフィジカルアセスメントの演習では、主訴をもとに問診・フィジカルアセスメントを行い、疾患の予測と必要な検査までの思考過程を学びました。

研修生同士でディスカッションを行いながらアセスメントし、講師からさらに助言を受けることで、予測を立てることの難しさと奥深さを知る有意義な学習となりました。

今回の学びを活かし、今後の共通科目実習に取り組んでいきたいと思います。

2024年5月

いよいよ第2期生がスタートです!

令和6年度 看護師特定行為研修の開講式を、5月1日(水)に執り行いました。

今年度は、近隣施設から5名の受講生を迎え、第2期生として総勢11名の受講生が研修をスタートします。

牧野人財育成センター長、上野看護部長より、「特定行為の実践だけではなく、チーム医療の中心となってリーダーシップをとっていただきたい」との熱い期待が寄せられました。

当院の特定行為研修は、今年度より新たに「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」の2区分を追加し、13区分27行為の習得が可能になりました。

開講式を迎えた受講生の表情には、緊張の中にも研修への意欲が伺え、約1年にわたり講義や実習を進めていきます。

大変な中でも充実した研修になるように、私たち研修担当者もしっかりサポートしていきます!

2024年4月

輝く未来への新たなスタート!~第1回修了式の風景~

看護師特定行為研修 第1期生の修了式を4月17日に執り行い、6名の特定看護師が誕生しました!

当院は、令和5年2月に指定研修機関の認定を受け、4月より研修を開始しました。

特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。

修了生は、1年にわたるeラーニング・演習・試験・実習を通して、自己の課題に向き合い多くのことを学びました。

修了証書の授与後、牧野人財育成センター長、上野看護部長より修了生の今後の活躍を期待する言葉が贈られ、修了生からは所属看護師長・スタッフ・指導に携わってくださった院内外の先生方への感謝の気持ちと、これからの活動を見据えた力強い抱負が述べられました。

当院は、院内のみならず地域医療を支えるための専門的な知識や技術を兼ね備えた看護師の育成に、引き続き取り組んでまいります。

2023年度

2024年2月

臨地実習③

旧CCUのベテラン西原看護師が臨地実習を受ける姿です。

既に重症系ユニットで経験豊富なため、特定行為もスムーズにこなしてくれています。

同僚達も特定行為に興味津々で、自然と西原看護師の周りに集まり教育にも熱が入っています。

臨地実習④

HCU所属の三石看護師がICUで1週間実習しました。

既に集中ケア認定看護師として病棟では指導的立場にある三石看護師ですが、今回の実習では特定行為を通じて医師の視点や考え方を学ぶことができたようでした。

HCUは忙しい病棟であり、同僚からも大きな期待を背負っています。

臨地実習⑤ 抗菌薬について学ぶ

1月から院内各所で行われている臨地実習も佳境に入っています。

当院の特定行為研修では「感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与」という区分の研修も受講できます。

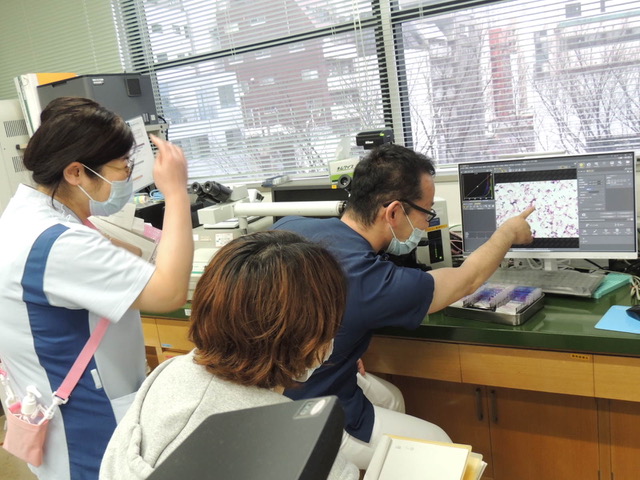

この区分では、抗菌薬の臨時の投与を行うための基礎を学習します。本日は、感染症科医長である阪本医師から、「グラム染色」を用いた原因菌の推定と抗菌薬の選択についてレクチャーを受けました。

受講する看護師は皆、抗菌薬に関する内容に苦手意識を持っていたため、レクチャーの直後に細菌検査室で実際に顕微鏡を供覧することができたことは大きな収穫でした。

このように、当院の特定行為研修は、各分野の専門家から全面的にバックアップをいただきつつ、進めています。

2024年1月

臨地実習①

1月から特定行為研修第1期生の臨地実習が院内各部署で始まりました。

ICUには研修生が1週間ずつローテートしてきており、特定行為に関して多くの症例に対応していらっしゃいます。院内ではそれだけニーズが多いということになりますが、研修では多くのことを学んでいただき 4月からは各部署で大いに活躍して欲しいと期待しています。

臨地実習②

ICU所属の高橋看護師が臨地実習を受ける姿です。

元々、手先が器用なことは知っていましたが、動脈穿刺・動脈カテーテル挿入を次々とこなしてゆく姿は何とも心強い限りです。

また、人工呼吸器や輸液の調整などについても、なぜ変更するのかをしっかり病態生理から考えて行動する姿勢に、医師達は新鮮な刺激を受ける毎日です。

2023年12月

OSCE(客観的臨床能力試験)

2023年度から始まった墨東特定行為研修もいよいよ佳境を迎え、今週は第1期生7名がOSCE(客観的臨床能力試験)に望みました。

初日は湘南鎌倉総合病院の神尾直先生、2日目は横須賀市立うわまち病院の鶴井亮扶特定看護師、3日目は東京ベイ市川浦安医療センターの則末泰博先生をお招きしてそれぞれ動脈ライン確保、PICCライン挿入、気管チューブ調整を行いました。

当院では既に看護師として経験豊富な研修生達もOSCE中は一様に緊張の面持ちでしたが、学習してきた内容を最後までしっかりと実践することができました。外部講師からも多くの役に立つフィードバックを頂き、充実した3日間となりました。

来年1月からはいよいよベッドサイドでの臨地実習が始まります。引き続き、院内外の皆様からの変わらぬ温かいサポートをどうぞよろしくお願いいたします。