特定行為研修SPECIFIC CONDUCT TRAINING

特定行為研修とは

特定行為に係る看護師の研修制度について

2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

特定行為は38行為が指定されており、「共通科目」と「区分別科目」の研修を修了することで、特定行為を実施することができるようになります。

特定行為研修とは看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。(厚生労働省から抜粋)

厚生労働省:特定行為に係る看護師の研修制度

看護師の特定行為研修制度ポータルサイト

特定看護師インタビュー

訪問看護で働く摂食嚥下障害看護認定看護師として、経口摂取困難から脱水になる方や、気管カニューレが嚥下機能を阻害している方々を多く見ていました。特定行為研修への参加は、その方がQOLを向上に寄与できると思い参加を決意しました。さらに、所属施設では医療デバイスを装着されている小児の利用者様も多くいます。生活を支援させていただく身近な医療者として、より安全に充実した生活を送っていただきたいとも考えていました。

研修では、理論と実技の両面から学び、在宅現場でどう応用できるかを常に意識しました。同じ志を持つ仲間と切磋琢磨できたことは大きな励みになり、自分の看護観にも新たな視点が加わったように思います。もちろん、実践に移すには慎重さが求められますが、医師や多職種と連携しながら、より安全で高度な看護を実践したいという気持ちがより強くなりました。訪問診療のクリニックと連携にするにあたり、「技術の保証と安全性の担保」について医師はどう考えるだろうかと不安がありました。しかし、訪問診療の医師からも「ぜひお願いしたい」という返事をいただき、地域医療として、特定行為が求められていると感じます。

今後は、訪問の現場で研修で培った知識と技術を提供し、“在宅看護における特定行為”のモデルケースを築き、「すべての人に家に帰る選択肢を」さらに広めて行きたいと思います。

私が特定行為研修を受講しようと思ったきっかけは、患者の治療において多職種との連携が非常に重要であると実感しているからです。医師から看護師・コメディカルへと一方向的に指示が流れるのではなく、お互いを尊重し合える関係性の中で、看護師として最善の治療を提案できるようになりたいと考えました。これまでの私は、患者に対して「こうしたい」という思いがあっても、それを論理的かつ科学的根拠に基づいて多職種に説明することができずにいました。看護師として成長するためには、自身の弱みを解決する必要があると感じ研修を希望しました。

特定行為研修で学ぶことで、専門性や判断力を高め、患者にタイムリーに治療や処置を開始することも可能となり、多職種連携のチームワークの強化にも貢献できると考えました。実際に研修を受講し、特定看護師は医療行為のタスクシフトだけではなく、多職種とのコミュニケーションを円滑にするファシリテーターとしての役割が求められることも学び、人としても成長する必要があると感じました。

研修の中で自身の知識や技術の未熟さを痛感し、このまま研修を継続できるのか不安になることもありました。しかし、同期の研修生や医師・研修担当者・職場の同僚や上司の支えが大きな力となり、無事に研修を修了することができ本当に感謝しています。今後は、専門的な知識や技術を職場内外で十分に発揮し、医師のタスクシフトに貢献することに加え、スタッフの育成にも力を注ぎたいと考えています。また、継続的に自己研鑽を重ね、知識と技術の質を維持・向上させていきたいです。患者に寄り添う気持ちを忘れずに、多職種で連携し患者にとって最善の治療が提供できるように取り組んでいきたいと思います。

1期生7名、日々頭をフル回転させて受講しています。私はCOVID-19感染症重症患者ケアの際に多職種連携の大切さを実感し、特定行為実践によって今まで以上に多職種とディスカッションできる機会が増え、看護実践できる技術の拡大を図ることでチームの一員としてより一層患者に寄り添うケアができるのではないかと考えこの研修を希望しました。講義では数多くのグループワークを行い、自分だけでは考えに至らなかったことなど、意見交換をすることでたくさんの学びを得ています。できないことも多く、自分の苦手な面が表に出てきたりと落ち込むこともありますが、自分の弱点が見えたことで注意しなければいけないことに気付けたり身になることばかりです。私たちの目標は研修のその先にあります。まだまだ先は長いですが、研修生同士協力しながら頑張っていきます!

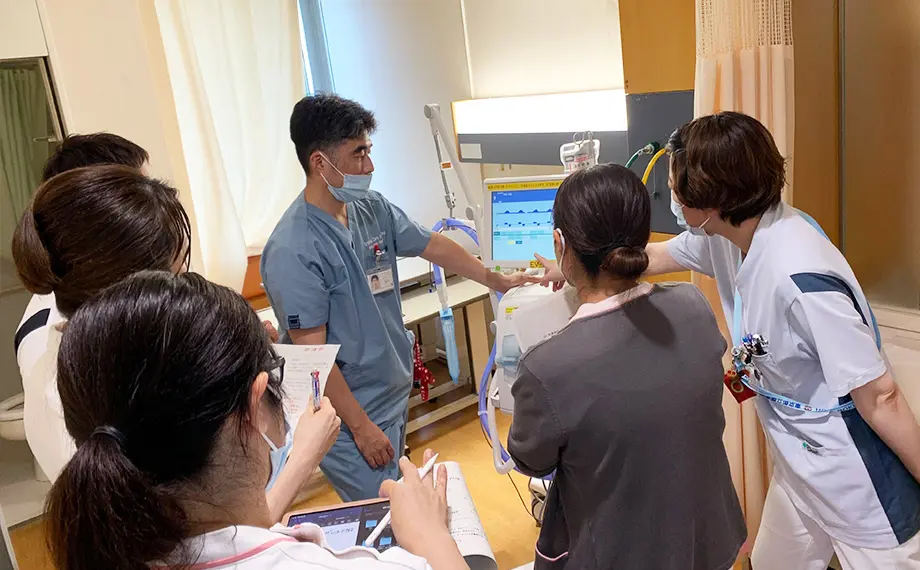

私は心不全看護認定看護師の取得後、集中領域の特定行為11行為を修了しました。特定行為取得後は、CCUで活動し、患者の状態に合わせた呼吸器の設定や鎮静管理、循環作動薬の薬剤調整等を実践しています。特定行為実践の中で、スムーズな呼吸器の離脱、心不全症状悪化への対応など、患者さんの状態改善を実感できた経験から、特定看護師がいる意味も、今後、より拡大していくと感じています。現在は、当院の特定行為研修で、12行為を追加受講しています。集中領域の特定行為に加えて、動脈ガス分析関連、カテーテル関連の特定行為などを取得し、対応できる状況の拡大、病院内での横断的活動につなげていきたいと考えています。